한시는 7세기경 한시문이 본격적으로 창작되어 한문학의 기원을 이룩하였습니다. 특히 신라 사람 최치원이 중국의 과거 제도인 빈공과에 급제하여 벼슬을 했다는 사실로 미루어 볼 때 당시의 한문학 수준이 상당했음을 알 수 있습니다. 본 글에서는 최지원의 한시인 '촉규화', '추야우중', '제가야산독서당' 에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

1) 촉규화

이 작품은 통일 신라 말기의 문장가 최치원이 당나라 유학 시절에 읊은 것입니다. 화자는 '거친 밭 언덕 쓸쓸한 곳'이라는 배경에 빗대어 자신의 처지를 드러내고 있습니다. 그리고 그곳에 핀 꽃송이의 모습을 자세히 관찰한 후 자신의 심정을 토로합니다. 자신의 학문은 '탐스러운 꽃송이', '향기'처럼 완숙한 경지에 이르렀다고 생각합니다. 그러나 이를 알아주지 않는 척박한 시대의 풍토가 한스럽기만 합니다. 그래서 꽃송이에 인격을 부여하여 자신의 정서를 드러내고 있습니다. '부끄러워'와 '참고 견디네'는 꽃송이의 정서이자 화자 자신의 정서라고 할 수 있습니다.

촉규화의 화자는 자신이 인정받지 못하는 현실을 스스로 천한 땅에 태어난 것 때문이라고 생각하여 자신을 알아주지 않는 시대에 대한 한스러움을 노래하고 있습니다. 이는 주어진 운명에 대결하지 않고 순응함으로써 슬픔을 승화하려는 체념적 태도로 이어집니다. 이는 최치원이 어려서부터 신동이라고 불릴 정도로 뛰어난 능력을 지녔지만 골품제라는 엄격한 신분제에 의해서 육두품 출신인 그는 실력을 인정받지 못합니다. 이러한 현실적 한계가 그의 시에 반영된 겁니다.

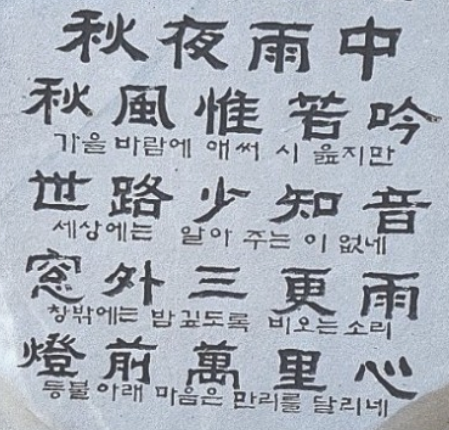

2) 추야우중

이 한시는 통일 신라 말기의 문장가 최치원이 쓴 5언 절구의 한시입니다. 최치원은 육두품 출신으로 당나라에서 유학하고 고국으로 돌아왔습니다. 신라의 정치 개혁을 위해 의견을 제시했으나, 그것이 받아들여지지 않자 가야산에서 은거하다가 생을 마쳤다고 합니다. 이러한 최치원의 생애를 고려해 볼 때 이 한시의 주제는 창작 시기에 따라 두 가지로 해석될 수 있습니다. 창작 시기를 최치원이 당나라에 머무는 동안으로 본다면 타국에서 소외받는 이방인으로 쓸쓸하게 지내던 최치원이 고국을 그리워하는 마음을 표현한 것으로 볼 수 있습니다. 한편 창작 시기를 신라로 돌아온 이후로 본다면 고국에 돌아왔지만 자신의 탁월한 능력을 발휘할 수 없어 좌절한 지식인이 세상에 대해 느끼는 거리감을 표현한 것으로 볼 수도 있습니다.

시상의 전개과정에서 화자는 시를 짓는 것도 괴롭지만 무엇보다 고통스러운 것은 세상이 자신을 알아주지 않는 것이기에 등불 아래에서 밤늦도록 잠을 이루지 못하고 있습니다. 마음은 만 리 밖을 떠돌고 있다고 읊고 있습니다. '가을바람', '등불', '밤', '비' 등 화자의 외로움과 고뇌를 심화하는 다양한 소재가 배경으로 나타나고 있습니다. 특히 '비'는 화자의 고독을 심화하는 소재입니다. 또한 창문을 열고 세상 밖으로 나가지 못하게 하는 소재라는 점에서 화자가 세상으로 나가는 길이 차단되어 있음을 암시하기도 합니다.

3) 제가야산독서당

이 작품은 통일 신라 말기의 문장가 최치원이 지은 7언 절구의 한시입니다. 가야산의 독서당에서 지었다는 의미를 지닌 제목에서 드러나듯, 신라 말기의 혼란한 시대 상황 속에서 육두품 지식인으로서 한계를 경험한 경험한 작가가 가야산 해인사에 은거하면서 지은 작품입니다.

화자는 거센 물소리로 인해 가까운 곳의 말소리도 들리지 않는 깊은 산속에 은거해 있는데, 이곳에서 혹시 세상의 시비하는 소리가 들릴까 걱정하며 물로 온 산을 둘러 버렸다고 말합니다. 세상의 시비하는 소리와 물소리를 대조하여, 물소리로 세속의 소리를 차단함으로써 세상과 격리되어 자연에 은둔하고자 하는 화자의 의지를 드러내고 있는 것입니다. 이처럼 세상으로부터 단절되고 싶어 하는 마음의 밑바탕에는 신라 말기 어지러운 현실 속에서 절망할 수밖에 없었던 작가의 지식인으로서의 고뇌와 좌절이 깔려 있다고 볼 수 있습니다.

물은 여러 가지 원형적 이미지를 지니고 있습니다. 만물의 생명을 키운다는 점에서 '생명' 또는 '모성'을 뜻하기도 합니다. 이 작품에서 물은 화자와 속세 사이를 가로막는 단절을 의미합니다. 또한 화자가 은거하고 있는 자연 공간을 의미하며, 세상의 시비하는 소리를 막아 화자의 내면적 갈등을 해소해 주는 존재로 볼 수 있습니다.